インプラント

◆ インプラント治療で後悔しないために

これからインプラント手術を受けようとする皆さんや、既にお口の中にインプラントを装着されている皆さんは、インプラント治療の説明の際に、

『自分の歯のように違和感なく自然に噛めるようになります。』

という説明はお聞きになっていると思います。

これは、確かに間違いの無い事実です。

しかし、

『そのかわりインプラントは毎日のお手入れがかなり大変です。ちょっとでも歯磨きがうまく出来なければ、歯茎に炎症を起こしたり、最悪の場合にアゴの骨が腐る可能性を否定できません。』

という説明を聞いた事を覚えておられない方がおられるのが不思議です。

人間の脳は、自分に都合の良い事は良く覚えているのですが、都合の悪い事は忘れるように出来ているという話を聞いたことがあります。

ちょっと、自分で調べてみるだけで、

また、インプラント手術後の歯磨きの状態が、

インプラントも含めて歯科治療の成功、不成功に大きく関与してきます。

どんなに慎重に治療を行っても、

インプラント手術を受ける側の患者さんのお口の管理が充分になされなけば、

永きにわたって歯やインプラントを良い状態に維持することは、難しいのです。

術者と患者の両者の協力があってはじめて、良好なお口の状態が維持できます。

という説明がいくらでも出てきます。

インプラント治療を受けて後悔しないためには、過去インプラント治療においてどのようなトラブルがあり、こういったトラブルを回避するための方法をきちんと学んでから、治療を受ける事が大切です。

■インプラントと骨の結合がはじめからうまくいかないケース

100本に1本程度の頻度で、適切な手術が行われたにもかかわらず、インプラント周囲での骨の修復機構がうまくゆかず、インプラントが骨にくっつかないことが報告されています。

化膿がなく、ややゆれている程度の場合には、安静を保つと再び固定されて、うまくくっつくこともあるそうです。

完全に脱落してしまった場合には早期に、やや径の太いタイプのインプラントを再度埋入するか、1、2ヶ月まって再度埋め込みをすれば解決することが多いそうです。

喫煙者の方や、骨がとても硬いケースにやや多く見られる傾向があると報告されています。

また、全く不思議な事に、何の前触れも無く突然取れてしまうことも報告されています。

このようなケースがインプラントの成功率が100%ではないことを物語っています。

100%間違いなく成功するという事はやはり難しいという事を始めに理解しておく必要があります。

インプラントの材料と生体がうまく馴染まない場合には、生体がインプラント自体を拒否するケースもあります。

しかし、このようなケースでは、早期にインプラント治療を継続するか、中止してブリッジや入れ歯に変更するかを決定することができますので、実際の被害は最小限度で済むことになります。

■インプラントが早期に動揺・脱落するケース

何らかの原因で骨とインプラントの結合が十分でなかった事が原因と考えられます。

以前の歯の化膿がひどく骨の中にばい菌が残っていた場合や、極端に骨が少なかったり骨密度が低かった場合、また、骨が硬すぎた場合にも起こりうります。

インプラントを除去して、骨が治るのを3ヶ月位待ってから再び植立しなおします。

2回目の骨は1回目の骨よりも硬く・密度も高くなっているため成功率も上がると言われています。

また、即時負荷といってインプラント体を植立したその日に、仮歯を取り付けて機能させるテクニックがあり、この治療法もインプラント体早期脱落の可能性が少し高くなります。

これはインプラント体と骨との組織学的な結合が得られていない時期に(機械的な維持力・ネジ止めの力のみで支えられています)加重をかけるために起こります。

咬む力と維持力(ネジ止めの力)のバランスが失われた時に脱落します。

■インプラント手術後に疼痛や腫れが出るケース

体質などにより、短時間の手術でも術後の腫れが長引いてしまう方がいらっしゃいますが、必ず時間とともに腫れはひきます。

この場合でも痛みは術後の数時間の軽度の鈍痛のみの方がほとんどです。

特に糖尿病や喫煙者の方は、術後の歯肉の治りが悪く、治癒に時間がかかります。

人によっては血行不良により、周囲の骨が一部死んでしまうこともありますが問題はありません。

これを期に禁煙をされるか、術前から術後にかけて1ヶ月の禁煙をする方が良いと考えられます。

インプラント手術後の痛みや腫れは、ほとんどのケースで心配する必要はありません。

術後に痛みや腫れが出るのは、免疫応答のシステムが正常に機能している証拠でもあります。

ですから、痛みや腫れがあるのが普通と考えて良いでしょう。

処方されたお薬をきちんと服用し、安静にしておく事が大切です。

ご自身に生活習慣病がある場合には、担当医師・歯科医師と事前に十分話し合い、利点・欠点を十分に理解した上で手術を受ける事が大切です。

また、インプラント手術を受けられた方は喫煙を避けた方が賢明です。

■インプラント手術後唇などの周囲の皮膚にしびれ等を感じるケース

通常、大きな神経や血管との距離を十分とってインプラントを埋入しますが、術後の炎症により神経に一時的なダメージを受けることがまれにあります。

ほとんどは、術後1、2週間で症状は消失します。

非常にまれなケースですが、回復までに2~3年かかってしまう場合もあります。

唇の周囲の皮膚などにしびれを感じ、それが長期に渡るケースが御自分に起こらないとは言いきれません。

どんなにベテランの歯科医師が手術を行っても、100%成功するとは限りません。

このような事も起こりうる事を十分承知の上で手術を受ける必要があります。

■一旦インプラント手術に成功した後、不都合が起こるケース

いったん骨と結合したにもかかわらず、結合がはがれてきてしまうケースです。

当院には、他院でインプラント治療を受け、こうなった患者さんがよく来院されます。

こんな患者さんに出会うたびに頭が痛くなります。原因の殆どが管理不十分です。

『インプラントにすれば、入れ歯のようにいちいち外して掃除しなくていいので楽だ。』と誤解している方の多い事には驚かされます。

膿が出るなどの化膿がある場合は適切な抗生物質の投与で治癒することもあります。

その後必要であれば、少なくなってしまったインプラント周囲の骨を増やす手術もあります(自家骨移植等)。

それもうまくゆかない場合には、一旦インプラントを除去し、骨が落ち着くのを待って、再度インプラントを埋入しなおします。

このようなことは清掃不良や、わずかな、咬み合わせの変化によっても、起こります。

日常のしっかりとしたお手入れと、定期的なチェックは必ず受けるようにし手下さい。

また、歯軋りが原因となることもありますので、強い歯軋りのある方には就寝時のマウスピースの使用の必要があると思われますが、歯軋りの背景には顎関節症という思わぬ疾患が潜んでいる場合もあります。

事前にチェックして、治療をすませてからインプラント手術を受ける事をお勧めします。

お口の中のかみ合わせの状況はちょっとしたことで変化します。この状態は、実はかなり高い頻度で起こっています。

定期的なメインテナンスでかみ合わせのチェックを受けることがインプラントの長持ちにつながります。

また、このような場合、多くは違和感などの何らかの自覚症状が認められますので、気になる場合すぐにチェックを受けるようにして下さい。

|

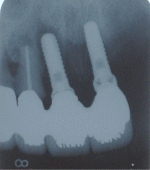

この患者さんは、某歯科医院でインプラントを植立してから数年後に、

『インプラントがグラグラする』

という主訴で当院を受診されました。

上の前歯のインプラント植立部のレントゲン写真です。

|

|

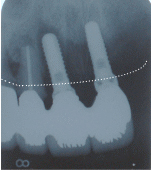

写真中に点線で示したラインが、本来歯を支えるべき骨の概形線です。

|

|

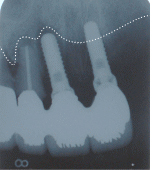

現在、歯を支えている骨の頂上部の概形線です。

上の写真の本来あるべき位置よりも、かなり下がってインプラントをほとんど骨が支えていない状態になっているのがよくお分かり頂ける事と思います。

現在、このインプラントはかなり動揺が激しく、誠にお気の毒ですが、ほとんど使い物にならないのが実態です。

|

この状態は、インプラント治療を施した歯科医師の責任ではなく、手術を受けた患者さんの、その後の歯磨き等の管理が適切でなかったために起こった状態です。

この患者さんは、相当高額の治療費をお支払いになり、インプラント治療を受けられておりますが、こうなってしまうと、『悩み』『後悔』するために、高額のお金を使ってしまった事になります。

もちろん、インプラント治療のあと、しばらくの間はここちよく咬むことが出来たのかもしれません。

こうなってしまうと、このインプラントを除去した後、骨を増やすための手術を行い、その後再びインプラント手術を受けるか、入れ歯に変更するしかありません。

『受けた歯科治療の後のお手入れ・管理にもっとも手間をかけなくてはならないのがインプラント治療である。』という事をしっかり認識して、主治の歯科医師と十分に話し合い、決して後から後悔する事がないようにしたいものです。

『インプラントにすれば、入れ歯のように毎回外して掃除が出来ないので、相当の覚悟をして、インプラント周囲の清掃に気をつかわなくてはならなくなるので、かなり神経質にお口の管理をしなくてはならない。』

という事をしっかり心にきざんで、手術を受けて下さい。

しかし、この患者さんの場合は、まだ幸せな方です。

場合によっては、インプラントと骨が中途半端に癒着を起こしたまま炎症がひどくなり、結果として『骨髄炎』という病気になり、顎の骨が腐ってしまい、インプラントと一緒に顎の骨を切り取る手術を受けなくてはならなくなります。

■鼻から頬にかけて感覚以上がある

上顎の上方には上顎洞という鼻に通じる空洞が存在します。(この上顎洞は蓄膿の際『うみ』の溜まる場所です)

歯やインプラントの先端は、この上顎洞と接近しているために化膿が起きた場合、この上顎洞にも炎症が波及してしまう可能性があります。

天然の歯でも見受けられる症状です。

炎症の程度によってはインプラントの除去(歯であれば抜歯)と耳鼻科での上顎洞炎の治療が必要になることもあります。

インプラントと骨との結合が失われ、そこにお口の中からの細菌感染が生じたときに上顎洞炎が発生する可能性が高くなります。

また逆に上顎洞炎(蓄膿症)からインプラントへの感染も起こりえます。この場合は耳鼻科の治療が中心になります。

上顎洞炎(蓄膿症)からインプラントへの感染が起こるのを未然に防ぐには、鼻に持病のある方がほとんどです。

普段から耳鼻科疾患の治療を怠らない事が大切です。

インプラントの先端に化膿を起こさないようにする為には、普段からのインプラント周囲の清掃・歯磨きを神経質になるくらい丁寧におこなっておく事が一番の予防法であると言えます。

■インプラント周囲の歯茎がしばしば離れるケース

この状態では2つの原因が考えられます。

① 歯磨きの状態が良くない。

インプラントにしたからといって、もう自分の歯で咬んでいた頃のように色んな不都合が起こらないという事はありません。

むしろ、インプラントにしたために気を使わなければならなくなる事の方が多くなる事は既に述べました。

自分の歯の管理より、インプラントの管理の方がはるかに手間と時間がかかる事をきちんと認識する必要があります。

さすがに虫歯になる事は考えられませんが、インプラント周囲炎(インプラントの周囲に起こる歯槽膿漏)は頻繁に目に致します。

このような方は、歯科医院で頻繁に抗菌薬・痛み止めを処方され、一年中、薬ばかり服用しておられるようです。

薬を服用するためにインプラント治療を受けるわけではありません。

インプラント治療により、より良い食生活が送れる様にする事が目的です。

安易に、

『インプラントにしたら、良く噛める様になる。』

『インプラントにしたら入れ歯みたいに取り外して掃除をしなくてよい。』

『インプラントにしたら楽しく人生を送る事が出来る。』

などと、インプラントの利点ばかりに目を向けて、その背後にある管理の難しさから目をそむけてしまうと、最終的には思いもよらない結果になります。

『インプラントにしたら毎日の歯磨き・管理を今までの何倍も気を使って行わなくてはならない。』

『インプラントにしたら、特別な歯磨きの仕方や自分の歯とは違った歯磨きの勉強が必要。』

『インプラントは入れ歯より毎日のお手入れが大変!』

といったインプラント特有の性質をちきんと学ぶ事が大切です。

② インプラント自体に破損や不都合が起こっている。

このケースでは、歯科医院での対応が必要になりますので、手術を受けた歯科医院を受診しなくてはなりません。

①については、既に述べたように、毎日の丁寧な管理(歯磨き)を行って、予防する事が大切です。

不幸にしてインプラント周囲炎が悪化してインプラント自体がグラグラ揺れだすと、インプラントを周囲の骨と一緒に除去して、化膿がおさまり、骨の状態が安定するのを待って、再びインプラント手術を行うことになります。

②に関しては、歯科医師の診断の元に、新たな治療方針を立案する事になります。

■インプラント周囲のはぐきがやせたためにおこる現象

歯槽骨(あごの骨)は加齢・過重負担・感染などが原因で、ある程度吸収してやせてゆきます。

インプラント周囲の骨も例外ではなく、骨はある程度失われていきますが、過重負担や感染、免疫のバランスが崩れると骨吸収はさらに加速します。

インプラント周囲の骨が大きく吸収してしまった場合、と同じ部位へのインプラント再治療は不可能かも知れません。その場合は別の治療法を検討することになります。

骨吸収をいかに最小限に抑えることができるかということがインプラント治療の今後の課題です。

どんなものでも『経年劣化』してゆき、次第に使用できなくなります。

インプラントが実際問題として、どれくらいもつものなのかは、使用条件・管理の状態により異なる為、予想は不可能です。

いずれにしても、歯科領域では『一生使えるもの』は存在しません。

この事を十分に理解・納得した上でインプラント治療を受ける事が大切です。

■上記以外の原因で起こる不都合

インプラント手術が適切に行われなかったことが原因によると思われるトラブルが考えられます。

しかし、不可抗力であるケースもありますので、すべてが『インプラント手術が適切に行われなかったことが原因』 とは言えないと考えられます。

下顎手術後の下唇の麻痺、ならびに運動障害

下顎の中には、下顎管という太い神経と血管が通っている管があります。

術前に下顎管の位置を確認して、その部分を避けて適切な長さのインプラントを埋め込む事は、下顎の手術の基本中の基本なのですが、残念ながら、この管の部分にインプラントが埋め込まれてしまい麻痺を生じてしまっているケースがあります。

インプラントの除去により回復をはかりますが、はずす際にさらに神経や血管を傷つけてしまう危険もあり、慎重な対応が必要です。場合によっては、放置しても、数年かかって神経が再生され、回復することもあります。

しかし、術前にどんなに丁寧に検査を行って、細心の注意を払って手術をおこなっても、レントゲン像と実際の顎の状態が完全に一致しない場合もありますので、いちがいに、インプラント手術が適切に行われなかった、歯科医師に過失があるとばかりもいえないケースもあります。

手術においては、100%完全に成功するという事を望むことが難しいという事を十分に理解頂き、このようなリスクもある事を十分に納得して頂いた上でインプラント治療を受けて頂く事が絶対条件です。

上顎インプラントの上顎洞内迷入

上顎の奥歯に近い部分は人により、骨の薄い部分があります。

この薄い部分の上には上顎洞という空洞があります。

この空洞は鼻とつながっており、蓄膿症の時に膿がたまる部分です。

通常ではあまり考えられませんが、不適切なインプラントの埋入により、インプラントがこの中に落ち込んでしまうことがあります。

この場合は口の中から上顎洞の手術をして取り出すことになります。

このケースも術前の診査を普通にしていればめったに起こることではありません。

どんなに注意深く手術を行っても、このような事が起こる可能性が0になる事はありません。

術前にどんなに丁寧に検査を行って、細心の注意を払って手術をおこなっても、レントゲン像と実際の顎の状態が完全に一致しない場合もありますので、いちがいに、インプラント手術が適切に行われなかった、歯科医師に過失があるとばかりもいえないケースもあります。

手術においては、100%完全に成功するという事を望むことが難しいという事を十分に理解頂き、このようなリスクもある事を十分に納得して頂いた上でインプラント治療を受けて頂く事が絶対条件です。

いずれにしましても、手術の前に、担当の歯科医師の説明を十分に聞き、良く考えて納得した上でインプラント治療を受ける事が大切という事になります。

|